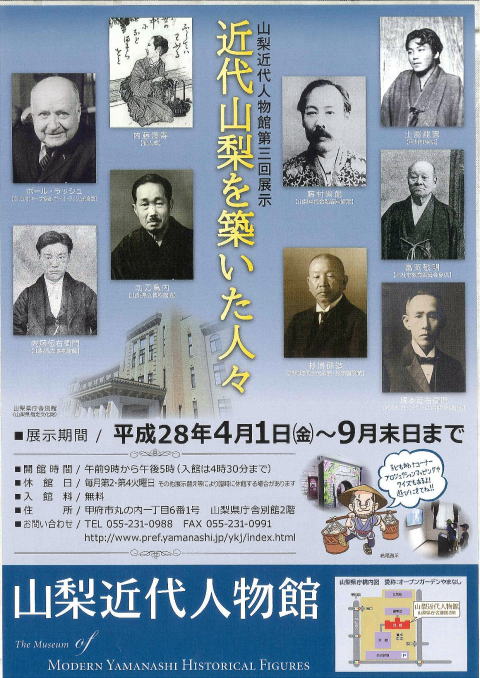

山梨近代人物館 第3回展示 近代山梨を築いた人々

江戸から明治にかけて、日本の社会は大きく変化を遂げようとしていました。激動の時代のなかで、山梨に新しい技術や産業を取り入れていこうとした、「近代化」の先駆者たち9人が紹介されています。

昭和5年竣工の二代目県庁舎(山梨県指定文化財現山梨県庁別館)を2015年3月に全面改修工事が完了しました。

その際に山梨近代人物館が整備され、山梨県に貢献した50人の一人に塚本定右衛門がとりあげられています。

今回はその50人の中から9人の特別展示になっています。

この塚本定右衛門は三代目に当たり、定治といいます。

二代目は定次といい、初代は久蔵という名を持っています。

1812年久蔵は甲府 柳橋にて開業とあり、これが㈱ツカモトコーポレーション創業年度となっています。初代塚本定右衛門久蔵は三男で父浅右衛門の遺言で家を興すことを求められ、母妙悦のすすめと母方の伯父さん協力と大和郡山藩柳沢家の地縁もあり、東に旅立ちます。甲府を中心に販売活動を続けます。この時期販売していたものが、小町紅です。5年後24才の時甲府店を開業します。まだ、甲府が天領の時代です。甲府にはたくさんの得意先が増え、大変お世話になりました。1833年久蔵は初代 塚本定右衛門を名乗ります。

1812年当時甲府店に掛けられていた看板が展示されています。

写真がうまく撮れませんので現物の写真を添付します。

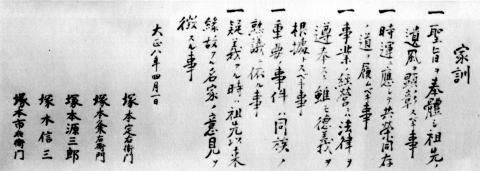

隣のケースに入っているのは、塚本家訓 三代目 塚本定右衛門が制定しました。

美しい字は杉浦重剛先生によるものです。

三代目塚本定右衛門と粂右衛門は甲府店で活躍します。1899年には土蔵の増築も行い、呉服の売上が順調であったことを示しています。そんな甲府に大水害が発生します。1907年と1910年の台風による大水害です。山梨県は県民大会を招集し、政府に対して特別水害補助法の変更、御料林の還付、河川の改修、植林の促進等の決議案を満場一致で採択しました。1911年3月11日御料林が下賜され、1911年は塚本甲府創業100年にあたり、三代目塚本定右衛門は1万円を山梨県に寄付しました。当時米は1升16銭の時代です。1升は1500gで換算すると10kg3000~4500円の現在の米に換算すると2800万~4200万円程度となります。別の換算基準では1億円との観方もあります。

2011年11月13日山梨県ではこの恩賜林100周年記念式典を行った。この時山梨県では、三代目塚本定右衛門を忘れておらず弊社もご招待を受けました。また、今回も先人の余慶を受けることとなりました。

山梨近代人物館 近代山梨を築いた人々は9月30日まで開催されております。